Biographie

1913 – Années 1930

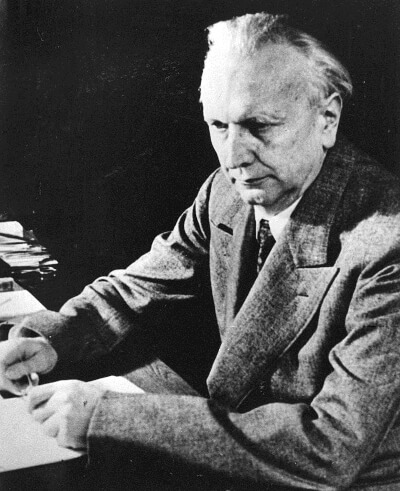

Né à la veille de la catastrophe mondiale, le 27 février 1913 à Valence, Paul Ricœur est profondément marqué par un siècle tragique qu’il traverse en s’engageant pleinement dans ses enjeux majeurs, pour en éclairer le sens. Issu d’une famille protestante, orphelin très jeune, il perd sa mère peu après sa naissance, puis son père qui disparaît au cours de la bataille de la Marne en septembre 1915. Plus tard, il perdra encore son unique sœur, victime d’une tuberculose.

Très vite, sa passion du livre et de la lecture prend la place des affections manquantes, et donne sa forme à un chemin de soi qui passe inexorablement par les autres. La tension entre la foi dans laquelle il a été élevé (il en parlera comme d’“un hasard transformé en destin par un choix continu”) et la philosophie critique laissera pour toujours chez lui un style de tension plutôt que de synthèse ou de conciliation.

En 1933, licencié en philosophie de 20 ans, Ricœur échoue au concours d’entrée de Normale Sup et doit prendre un poste de professeur au lycée de Saint-Brieuc, tout en préparant sa maîtrise de philosophie sur le problème de Dieu chez Lachelier et Lagneau. L’année suivante, il arrive à Paris pour préparer l’agrégation, où il sera reçu second en 1935. Cet été-là, il se marie à Rennes avec Simone Lejas, une amie d’enfance. Ils auront cinq enfants, trois avant la guerre, deux après.

À Paris il découvre “l’esprit des années 1930” : l’ébullition d’une jeunesse contestataire en quête d’une troisième voie qui récuse avec la même détermination la perspective d’un matérialisme individualiste et celle d’un matérialisme collectiviste. À la Sorbonne, il rencontre une pensée philosophique qui accorde un primat à l’acte et à l’événement, donc à la traversée de l’expérience, et à un questionnement qui doit mettre l’être en marche. Tôt initié aux cercles philosophiques, il fréquente régulièrement les “Vendredis” de Gabriel Marcel qui joue pour lui le rôle d’éveilleur. Il y retiendra notamment la pratique imposée à chacun des participants de ces rencontres de ne jamais s’autoriser de la parole de l’autre, et d’affirmer courageusement son propre point de vue. C’est aussi son premier contact avec les écrits de Husserl.

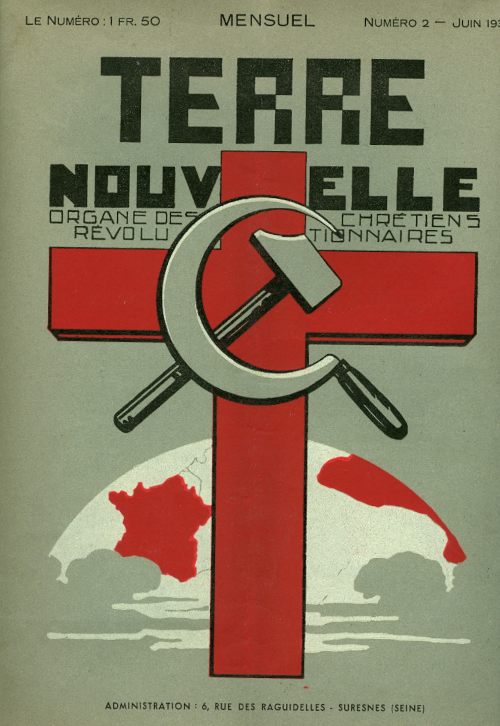

Dans ce contexte, c’est surtout Esprit, créé en 1932, qui suscite son enthousiasme ; celui d’un protestant soucieux de liberté de parole et d’un éveil qui le conduit à lancer en 1936 une petite revue, Être, inspirée par le grand théologien protestant Karl Barth. Il écrit ses tout premiers articles en 1935 dans la revue détonante qu’est Terre Nouvelle, organe des “chrétiens révolutionnaires par l’union du Christ et des travailleurs pour la Révolution sociale”. Sa couverture brandit à la fois la croix du Christ, le marteau et la faucille du communisme, sur fond d’un planisphère où la France et l’URSS sont reliées par la couleur rouge ! À l’intérieur de ce courant de chrétiens radicaux, Ricœur fait la rencontre d’André Philip, futur élu du Front Populaire en 1936, qui le mettra en garde contre les risques d’un pacifisme entièrement non-violent lors du débat sur Munich. On trouvera des traces de cette hésitation fondamentale dans son texte “État et violence”. Jusqu’à la déclaration de guerre, il enseigne la philosophie au lycée, à Colmar puis à Lorient, tout en apprenant l’allemand pour lire Husserl et Être et Temps d’Heidegger.

Captivité : 1940–45

Mobilisé en 1939 en tant qu’officier de réserve, Paul Ricœur est très vite pris dans l’étau de l’armée nazie. Fait prisonnier dans la vallée de la Marne, il est envoyé en Poméranie orientale dans les camps de Gross-Born, puis d’Arnswalde, pour toute la durée de la guerre. Dans ce dernier camp, il se trouve dans une chambrée avec sept compagnons, tous intellectuels. Cette “popote” est vite connue par les autres détenus comme la Stube des philosophes. Ricœur partage alors sa vie quotidienne avec Roger Ikor, Jacques Desbiez, Paul-André Lesort, Jean Chevallier, Fernand Langrand, Daniel Robert, Savinas et Mikel Dufrenne. Avec ce dernier, également philosophe, il travaille l’œuvre de Karl Jaspers dont il retiendra entre autres le style de “combat amoureux”.

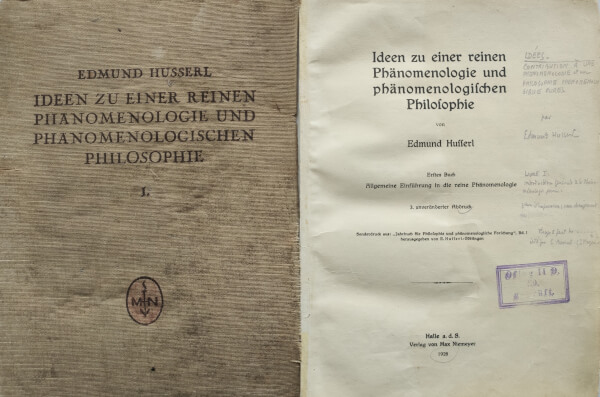

Cette lecture commune de Jaspers donnera lieu à sa première publication en 1947, Karl Jaspers et la philosophie de l’existence, co-écrit avec Dufrenne. En même temps, et pour aller chercher dans la culture allemande elle-même de quoi résister à ce qui l’écrase, il traduit Husserl, auteur mis à l’index par les nazis, à l’abri des regards de ses geôliers. Il se voit donc contraint d’utiliser les marges d’Ideen I pour en faire clandestinement une traduction qui paraîtra en 1950. Ce que retiendra Ricœur de cette “école” phénoménologique, c’est d’aller vers une expérience comme déconstruite, dépouillée des constructions héritées de tout ce que l’on croit savoir ou pouvoir, pour revenir à la pure visée, à l’ouverture au monde d’une conscience qui s’y découvre. C’est aussi une manière d’enquêter en faisant varier son sujet.

Le Chambon

Au sortir de cette période de captivité, Paul Ricœur s’installe pour un temps en un haut lieu de la résistance passive à l’occupant, à Chambon-sur-Lignon. Ce village a servi de lieu de transit et d’accueil pour six cents enfants juifs soustraits à la “solution finale”, grâce à tout un réseau animé par la CIMADE et les pasteurs André Trocmé et Édouard Theis. À l’abri de l’agitation parisienne, dans cette enclave isolée de Haute-Loire, Ricœur enseigne la philosophie au Collège cévenol et prépare sa thèse sur la volonté. Le climat communautaire l’enchante car les enseignants vivent très proches de leurs élèves. C’est là qu’il noue ses premiers contacts avec des quakers américains qui l’inviteront dans les années suivantes à donner des cours aux USA.

Ce moment de l’immédiat après-guerre est celui du triomphe de l’existentialisme sartrien. Paul Ricœur effectue lui aussi la traversée de l’existentialisme, mais d’un existentialisme essentiellement nourri par la pensée de Gabriel Marcel, Jaspers et Kierkegaard. Il s’agit, à la différence de Sartre, non d’une forme d’arrachement à la “glu de l’être” d’une liberté sortie d’un néant, mais de l’engagement d’un être comme acte, d’un être-avec. Nous touchons ici à la véhémence ontologique de Ricœur. Il y a chez lui, et particulièrement à partir de ce moment-là, un éblouissement d’être là, le sentiment du monde comme splendeur. C’est que l’affirmation originaire, l’approbation d’exister, est peut-être pour lui d’autant plus forte que les puissances du négatif sont grandes et incontournables. Du “chemin du consentement” qui achève son premier grand ouvrage, Le volontaire et l’involontaire, achevé au Chambon, jusqu’au final de Soi-même comme un autre, on retrouve toujours cette idée fuyante qu’un être qui ne comprendrait pas la vie, le mouvement, le désir, la pensée, un être sans autre en quelque sorte, ne serait pas un être. C’est dire l’orientation d’emblée éthique de la phénoménologie de Ricœur, de sa philosophie de la volonté.

Strasbourg 1948–1957

La carrière universitaire conduit Paul Ricœur à quitter le Chambon pour Strasbourg où il s’installe en 1948, succédant à Jean Hyppolite. Il a alors 35 ans et s’apprête à vivre “huit années très heureuses” au milieu d’une convivialité confessante, parmi ses amis protestants dont Roger Mehl, Georges Casalis et le groupe d’Esprit. Dans ces années 1950, il intervient dans la revue du Christianisme social sur des questions essentielles de société par le biais d’articles qui seront largement repris, commentés et deviendront vite source d’inspiration pour beaucoup, comme “Travail et Parole” (1953) ou encore “Le socius et le prochain” (1954). Il y développe une conception épique du mal, qui n’est pas réductible à un problème moral et individuel, mais indivisément une question politique, économique, et culturelle, à laquelle l’espérance doit se confronter. Il s’inquiète aussi de la difficulté à faire tenir ensemble le déploiement d’une civilisation planétaire unique quand à la rationalité scientifique et la vivacité d’une nécessaire diversité des cultures dans leur noyau créatif.

Lorsque la désespérance prévaut, comme en cette année 1956, après les révélations du fameux Rapport Khrouchtchev, le coup de Budapest, l’enlisement dans la guerre d’Algérie du gouvernement Guy Mollet et l’intervention franco-anglo-israélienne contre Nasser, Ricœur analyse le “paradoxe politique” dans Esprit. Il invite les intellectuels à ne pas déserter le champ du politique, qui reste essentiel dans le cadre de la construction de l’être-ensemble, dimension dont il montre qu’elle est plus originaire que les risques de dérives qu’elle comporte dans l’utilisation concrète du pouvoir. D’une part en effet “l’existence politique de l’homme développe un type de rationalité spécifique et irréductible aux dialectiques à base économique”, et d’autre part “la politique développe des maux spécifiques qui sont avant tout des maux du pouvoir politique”. Il y a une disproportion cependant, car l’affirmation de l’autonomie du politique comprend une capacité plus radicale, et qui riposte à la tentation d’exercer son pouvoir en laissant l’autre sans contre-pouvoir.

Par-delà ses prises de positions politiques, Paul Ricœur est surtout dans ces années l’introducteur de Husserl en France avec Levinas et Merleau-Ponty. En 1950, il soutient sa thèse sur la volonté, qui se veut complémentaire par rapport à l’œuvre de Maurice Merleau-Ponty, et se donne comme champ de réflexion une phénoménologie de l’action. C’est d’abord l’idée qu’on ne peut penser le volontaire sans l’involontaire, que tout n’est pas choisi, et que, contrairement à ce que dit Nietzsche, “vouloir n’est pas créer”. C’est aussi que l’humain est un mixte de finitude et d’infinitude, qui porte, dès la dialectique de l’agir et du pâtir, une disproportion entre une face de responsabilité, de capacité, et une face de vulnérabilité, de fragilité. Dans cette disproportion se loge la faillibilité humaine, la possibilité d’être coupable, de faire le mal que l’on ne voulait pas. Le mal est donc l’une des ces grandes apories de la pensée, qui oblige la philosophie à faire le détour des symboles, des mythes, du tragique, de toutes les sources non philosophiques qui déplacent l’intelligence même de la question.

Sorbonne : 1957–1964

Mais ces années de bonheur d’enseigner sont finalement et surtout marquées par l’approfondissement, chaque année, d’un grand auteur classique : de Platon et Aristote à Spinoza, Kant ou Hegel. Paul Ricœur, devenu alors professeur en titre, se présente à la Sorbonne en 1955 : battu par Jean Guitton, il est élu l’année suivante.

À un moment où la vieille Sorbonne croule sous le nombre, il ne retrouve cependant pas le dialogue qu’il aimait tant avec ses étudiants : ses talents d’excellent pédagogue provoquent des amphithéâtres archi-pleins, les étudiants s’entassent sans pouvoir l’approcher et il doit se limiter à des cours magistraux. Il noue à la Sorbonne quelques amitiés, Jacques Derrida notamment, qui le seconde un temps pour son séminaire de phénoménologie. Mais il ne retrouve la sociabilité strasbourgeoise que grâce à la communauté d’Esprit.

À partir de 1957, il vient habiter les “Murs Blancs” à Châtenay-Malabry dans la communauté créée par Emmanuel Mounier en 1939. Il y retrouve le petit cercle des animateurs de la revue Esprit et les Ricœur vivent alors aux côtés des familles Fraisse, Domenach et Marrou. Ces chrétiens progressistes prenant une position ferme de contestation de la politique de guerre en Algérie, les “Murs Blancs” sont vite qualifiés de “Château Rouge”, menacés par l’OAS, défendus par les étudiants d’Antony. Le 9 juin 1961, à l’heure du laitier, Ricœur voit débarquer chez lui la police qui l’embarque pour 24 heures au poste et procède à une perquisition.

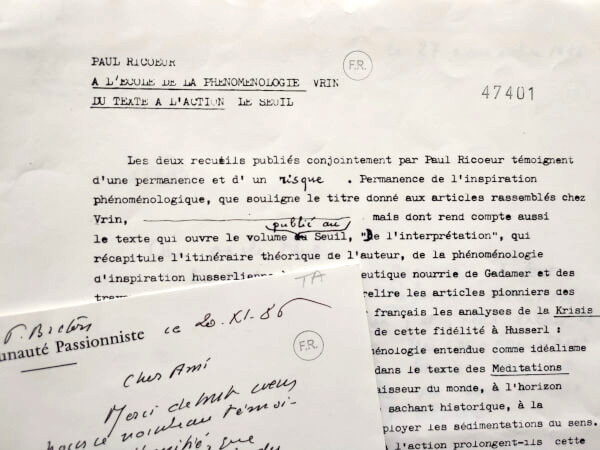

À partir de 1960, après son article-tournant “Le symbole donne à penser”, publié dans Esprit en 1959, Paul Ricœur se trouve dans son parcours philosophique à un moment majeur qu’il qualifiera plus tard de “greffe herméneutique” sur son programme phénoménologique. L’idée centrale est qu’une philosophie sans présupposition, sans pré-compréhension est impossible, et que toute naïveté est en quelque sorte “seconde”, comme reconquise par-delà la critique. C’est d’ailleurs le moment où Ricœur découvre et publie dans la collection qu’il dirige au Seuil le livre du philosophe de l’herméneutique post-heidegerrienne Hans-Georg Gadamer, Vérité et Méthode. Ricœur reprend certains des grands thèmes de cette herméneutique, mais en les soumettant à un déplacement. C’est qu’en dépit de Heidegger et de Gadamer, il recherche une herméneutique “critique”, c’est à dire une herméneutique qui ne sépare pas l’appartenance ontologique de la distance critique, et qui fasse place à la pluralité des méthodes, comme on le voit dans l’exégèse biblique, mais aussi dans la philologie littéraire, dans l’interprétation historique, ou dans la jurisprudence.

C’est pourquoi d’ailleurs il ne faut pas s’étonner si cette greffe se traduit en premier lieu par une plongée dans l’œuvre de Freud. Elle débouchera sur la publication en 1965 de son ouvrage De l’interprétation. Essai sur Freud, lequel prolonge sa réflexion sur les symboles de la culpabilité mais aussi de la souffrance absurde. Dans cette série, on trouve aussi un dialogue au sommet avec Claude Lévi-Strauss publié dans Esprit en 1963, et plus tard une réelle complicité amicale et intellectuelle avec Algirdas-Julien Greimas. C’est qu’il met ses orientations phénoménologiques à l’épreuve des interrogations montantes des sciences sociales, celles qui vont porter l’étendard du structuralisme, ou de l’idée de structures sans sujet. Ricœur maintient le cap d’une herméneutique du sujet, mais d’un sujet qui ne se déchiffre qu’indirectement dans ses œuvres et ses signes. Le conflit des interprétations, fondé sur la polysémie et les double sens, reprend la dialectique des interprétations réductrices (les “herméneutiques du soupçon”) et des interprétations amplifiantes, déjà à l’œuvre dans le livre sur Freud. Il montre le caractère irréductible du différend entre les grandes herméneutiques rivales.

Philosophe présent sur tous les terrains de la modernité, à l’écoute de son temps, enseignant dans le même temps à la Faculté de théologie protestante de Paris, Paul Ricœur cumule la direction d’un nombre invraisemblable de thèses. La plupart des étudiants en philosophie ayant des projets de recherches non conventionnels viennent en effet le solliciter. Pourtant, il doit affronter le rejet brutal des althusséro-lacaniens qui, au nom d’une scientificité qu’ils sont supposés incarner, font passer l’herméneutique de Paul Ricœur pour une vieillerie spiritualiste définitivement dépassée. Il en résulte un discrédit momentané qui frappe Paul Ricœur au sommet de la vogue structuraliste, alors qu’il fait encore le choix de la modernité en se lançant dans l’aventure nanterroise.

Nanterre 1965–1970

En 1964, lorsqu’il est question de participer à la création d’une nouvelle université dans la banlieue parisienne, à Nanterre, Paul Ricœur est partant et fonde le département de philosophie, avec, entre autres, son camarade de captivité Dufrenne. Un peu plus tard, il y fera appeler des amis de longue date comme Emmanuel Levinas, Sylvain Zac, Henry Duméry. Dans une enquête qu’il dirige pour Esprit sur le monde universitaire, il met en garde contre les excès du centralisme, et prophétise que, faute de changements, une explosion scolaire pourrait bien éclater. Nullement surpris par les événements de 68, il figure aux côtés d’Alain Touraine et d’Henri Lefebvre au nom des “avocats” de Cohn-Bendit devant la commission disciplinaire qui doit statuer sur son renvoi de l’université. Ricœur commente “à chaud” l’événement avec lequel il se sent en phase pour l’essentiel. Il y perçoit l’avènement d’une révolution culturelle propre aux sociétés industrielles avancées en proie à une perte de sens.

En 1969, alors que s’applique la réforme d’Edgar Faure, l’université de Nanterre se cherche un doyen qui puisse être accepté par les éléments les plus radicaux du campus et trouve en Ricœur l’homme du nécessaire dialogue. Il connaît à partir de là quelques déconvenues car la période se prête peu aux échanges argumentatifs et constructifs. Le bureau du doyen qui refuse de se protéger est sans cesse envahi et Ricœur y est quotidiennement insulté, molesté jusqu’au fameux épisode de la poubelle dont l’affuble un agitateur.

La tension monte à Nanterre et Ricœur, de peur d’un enchaînement violent, décide avec le Conseil de l’université, la banalisation du campus comme mesure plus préventive que répressive. Mais c’est sans compter avec la ferme intention d’en découdre du ministre de l’intérieur de l’époque, Raymond Marcellin qui, sans en aviser le doyen, procède à l’envoi de ses bataillons de policiers sur le campus. Il en résulte une journée mémorable de guérilla d’une violence inouïe au terme de laquelle on ne compte pas moins de 187 blessés ! Le doyen Ricœur donne sa démission le 9 mars 1970 avec le sentiment amer d’avoir été manipulé.

L’apparent “exil” : Chicago, 1970–81

L’échec de la gestion de Nanterre, s’ajoutant à celui de sa candidature en 1969 au Collège de France qui lui préfère Michel Foucault, conduit Paul Ricœur, tout en continuant à enseigner en France, à s’investir davantage ailleurs. À l’Université de Louvain, où il enseigne pendant trois ans dans ce haut lieu de la phénoménologie qui abrite les Archives Husserl. Et surtout aux États-Unis où il en profite pour apporter des réponses philosophiques aux impasses propres au paradigme structuraliste qui domine encore le paysage intellectuel français. Déjà coutumier de tournées de conférences aux États-Unis où il est invité assez régulièrement depuis 1954, il prend la succession de Paul Tillich à la Divinity School de Chicago et entre à partir de 1970 au département de philosophie de l’Université de Chicago, poste qu’il occupera jusqu’en 1992 — en dépit d’un appel de Hannah Arendt à le rejoindre à Princeton. Ce que certains ont pris pour un exil n’en est pas vraiment un, car Ricœur continue d’habiter à Châtenay-Malabry. Il partage simplement son temps entre la France et les États-Unis où il se lie d’amitié avec Mircea Eliade. Ils animeront ensemble quelques séminaires et réaliseront quelques voyages. Tandis que Paul Ricœur retrouve avec bonheur la possibilité d’un véritable échange avec ses étudiants sur le campus de Chicago. Il constate aussi le succès remarquable de ses travaux aux États-Unis.

Durant ces années “américaines”, paraissent en 1975, puis en 1983 et 1985, deux sommes qui sont les véritables réponses au structuralisme, mais aussi à la philosophie analytique et pragmatique, permettant de s’en approprier les avancées, tout en poursuivant la réflexion au travers de leurs apories.

Avec la publication de La Métaphore vive en 1975, Paul Ricœur montre que la métaphore ne réside pas dans le mot d’une dénomination déviante, mais dans la tension introduite dans la phrase entre des aires sémantiques brutalement rapprochées par une “prédication impertinente”. Le sens métaphorique comporte ainsi un travail de la ressemblance au travers de la différence. Or, en suspendant la référence littérale, la métaphore rouvre plus énergiquement encore un rapport tendu à la vérité et à la réalité. C’est aussi le thème central de ses seconds essais herméneutiques, Du texte à l’action, qu’il y a un monde ouvert par le texte, devant lui. On ne passe du texte à l’action que par le détour de l’imagination poétique, et des possibilités neuves d’exister, de sentir et d’agir, dont le texte fraye la voie en refigurant le monde de l’action.

Dans la trilogie Temps et Récit, Ricœur fait correspondre à une aporétique de la temporalité une poétique de la narrativité : on ne peut penser le temps directement, mais le temps humain peut être raconté, tant sous les diverses modalités de la fiction que sous celles de l’histoire. Il répond ainsi aux historiens qui croyaient avoir relégué le récit dans les poubelles de l’histoire au nom d’une histoire-problème et d’un scientisme quantitativiste qui considérait que la vérité historique était au bout de l’ordinateur. Au contraire, Paul Ricœur démontre que la seule manière de penser la temporalité est d’en faire le récit. Il souligne par ailleurs les limites d’une identité seulement narrative, là notamment où elle rencontre l’impératif éthique.

L’“exil” américain n’est donc qu’apparent, d’autant que Paul Ricœur anime à partir de 1967 et durant toutes les années 70, un semestre sur deux, un séminaire rue Parmentier qui devient vite une plaque tournante de la recherche internationale où l’on confronte les thèses de la philosophie continentale et celles de la philosophie analytique, tout en disposant du double des Archives Husserl dont l’original se trouve à Louvain.

Le “retour”, la consécration : 1981–1990

La pertinence des réponses philosophiques données par Paul Ricœur, par-delà les modes du moment, suscite son retour sur l’avant-scène de la vie intellectuelle française à un moment où le basculement de paradigme dans les sciences humaines devient évident par rapport à la période antérieure structuraliste.

En 1988 sonne l’heure de la consécration, lorsque toute une jeune génération intellectuelle découvre avec ravissement la force et la cohérence d’une pensée qui s’est constamment enrichie sans cesser de forer dans la même direction. Ricœur devient alors pour beaucoup le modèle même de l’intellectuel toujours interpellé par l’événement et essayant d’y répondre simplement en penseur, et non en maître penseur. Passeur exemplaire, il se situe à la croisée de trois grands fleuves, de trois traditions philosophiques : la philosophie réflexive française, la philosophie dite continentale européenne et la philosophie analytique anglo-saxonne — les titres de la collection “L’ordre philosophique” qu’il fonde et dirige aux éditions du Seuil en attestent. À la confluence de ces courants, Paul Ricœur peut reprendre à nouveaux frais la question du sujet et publie en 1990 aux éditions du Seuil Soi-même comme un autre, véritable somme synthétique riche de ces cercles successifs de lectures.

Donné initialement sous la forme de conférences à Edinburgh (les Gifford lectures), ce livre fraye une voie entre un cogito exalté en dehors de ses dires et faits, et un cogito qui s’y dissoudrait entièrement, en liquidant la question “qui”. Car la question interdit à l’identité d’être même qu’elle-même : elle la fait varier sous divers profils et divers appels qui structurent finalement une éthique déployée sous trois modalités (visée éthique, norme morale, sagesse pratique). On trouve un écho de cette pluralité de régimes dans son magnifique livre de commentaires philosophiques du texte biblique, Penser la Bible (1998), prolongeant ce qui était déjà en germe dans le superbe petit Amour et justice (1990).

Le Juste

La reconnaissance dont bénéficie enfin Paul Ricœur en France à partir des années 1980 correspond en effet à une demande croissante d’éthique. Ses thèses sont mises à contribution pour éclairer les grands choix d’une période dans laquelle il ne s’agit plus de choisir entre le blanc et le noir, entre le bien et le mal, mais comme le dit Ricœur entre le gris et le gris ; ce qui rend d’autant plus impérieux la mise en place des conditions d’un véritable partage des arguments et des convictions.

Que ce soit dans les conflits de la Nouvelle Calédonie, ceux des sans-papiers, l’affaire du sang contaminé ou celle du foulard, et tant d’autres, Ricœur cherche une parole juste qui ne refuse pas l’engagement. Plaçant le juste entre le légal et le bon, il tente d’équilibrer l’univers souvent purement procédural des juristes ou purement catégorique de la morale kantienne, par la visée téléologique de la vie bonne, plus proche de l’éthique d’Aristote mais aussi de la pensée politique de Hannah Arendt. Le recours au bon rappelle les intentions du vivre ensemble, que la loi ne saurait éliminer dans son souci exclusif d’éviter le malheur.

Cette réflexion est la résultante de tout un parcours auquel il convient d’ajouter son dialogue avec les juristes qui a donné lieu à des interventions régulières depuis le début des années 1990 dans le cadre de l’Institut des Hautes Études sur la Justice dirigé par le juge Antoine Garapon. Cette quête d’une sagesse pratique aura animé tout un parcours philosophique, traçant les lignes d’un entre-deux situé à la croisée de la dimension explicative et de la dimension compréhensive, comme à l’articulation de l’argumentation et de l’interprétation.

Paul Ricœur revient sur l’idée d’identité narrative qui, en ces temps de “tyrannie de la mémoire”, risquait d’être confondue avec le ressassement d’un repli identitaire, excluant la dimension de l’altérité ainsi que la faculté d’inventer ensemble. Ce souci citoyen le conduit à intervenir dans le champ de l’écriture historienne avec sa publication de La mémoire, l’histoire, l’oubli, somme qu’il livre en septembre 2000 aux lecteurs en général et aux historiens en particulier comme un défi : “Je reste troublé par l’inquiétant spectacle que donnent le trop de mémoire ici, le trop d’oubli ailleurs, pour ne rien dire de l’influence des commémorations et des abus de mémoire — et d’oubli. L’idée d’une politique de la juste mémoire est à cet égard un de mes thèmes civiques avoués”. Il s’y interroge sur la question de la crédibilité du témoignage et de la représentation du passé. Très préoccupé, de manière kantienne, d’éviter la démesure et les divers modes de chevauchement qu’elle implique, Ricœur s’est attaché à réfléchir aux rapports entre histoire et mémoire qui constituent un point sensible et parfois obsessionnel de notre fin de siècle, moment bilan des désastres d’un tragique XXe siècle.

Je reste troublé par l’inquiétant spectacle que donnent le trop de mémoire ici, le trop d’oubli ailleurs, pour ne rien dire de l’influence des commémorations et des abus de mémoire — et d’oubli. L’idée d’une politique de la juste mémoire est à cet égard un de mes thèmes civiques avoués

Paul Ricœur

La reconnaissance

Sous la question de la mémoire et de l’oubli, cependant, se tient le thème de la vie, et de son inachèvement. Le difficile travail du pardon, où Ricœur renoue amicalement son débat avec Derrida, cède la place à une simple gratitude, qui accepte d’être sans travail. En publiant La Critique et la conviction, Ricœur était déjà revenu sur son propre parcours. En 1997, Simone Ricœur s’était éteinte, après 63 ans de vie partagée avec Paul, et endeuillée par la mort tragique de leur fils Olivier en 1986.

Dans Parcours de la reconnaissance, paru en 2004, Ricœur reprend une nouvelle fois sa question philosophique, recroisée ici en diagonale au travers des divers niveaux de significations du mot “reconnaissance” dans le dictionnaire. Cette démarche de variations sémantiques, qui permet de pointer les limites de chacune d’elle, avant d’approfondir les paradoxes qui permettent de faire tenir ce faisceau polysémique sous le même vocable, permet de penser ce que simplement nous disons tous les jours. Pour la reconnaissance, il y a le plan quasi-kantien de la recognition et de l’identification de quelque chose en général. Il y a ensuite celui de la reconnaissance du soi ou de l’autre dans leurs capacités, qui sont plus que des droits. Il y a enfin la reconnaissance mutuelle où le sujet se place sous la tutelle d’une relation de réciprocité, jusqu’à la gratitude (“l’un l’autre”).

Mais la surprise, c’est l’absence dans l’histoire des idées philosophiques d’une grande théorie de la reconnaissance comparable à celle de la connaissance. Comme si l’ombre du solipsisme planait sur cette question, interdisant toute vue de surplomb entre le soi et l’autre. Le passage de l’asymétrie à la réciprocité mutuelle ne peut se faire qu’en mesurant une juste et irréductible distance : “nous avons vu dans le recevoir le terme charnière entre le donner et le rendre ; dans le recevoir, lieu de gratitude, la dissymétrie entre le donateur et le donataire est deux fois affirmée ; autre est celui qui donne et celui qui reçoit ; autre celui qui reçoit et celui qui rend. C’est dans l’acte de recevoir et la gratitude qu’il suscite que cette double altérité est préservée.“

Cet éloge de l’amitié marque l’horizon de sa pensée.

Auteurs de cette biographie (2006)

- Olivier Abel (philosophe)

- François Dosse (historien)

L’aventure philosophique se poursuit aujourd’hui avec le Fonds Ricœur.

Pour aller plus loin

La vie et l’œuvre de Paul Ricœur vous intéressent ? Nous vous proposons de découvrir :

- Notre sélection de biographies de Paul Ricœur

- La bibliographie des monographies et recueils d’articles de Paul Ricœur

- Nos ressources essentielles sur Paul Ricœur (fonds numérisés, revue spécialisée)

- Une liste d’interventions de Paul Ricœur disponibles en ligne (conférences, séminaires, entretiens, débats)

- Une liste de ressources en ligne plus généralistes sur Paul Ricœur